Programme

Un programme inédit en France

La Bourse de l’Institut vise à développer et croiser des approches diverses autour de la photographie – histoire de la photographie, anthropologie des images, études visuelles, humanités numériques, sciences humaines et sociales, sciences, recherche en arts plastiques

L’appel à candidatures est ouvert aux étudiants en doctorat, chercheurs universitaires ou indépendants, commissaires d’expositions et artistes, avec une disponibilité sur l’année engagée. Les projets – publication, exposition, conception d’œuvres – devront répondre à la thématique annoncée, et l’Institut prêtera une attention particulière aux projets privilégiant une problématique, un programme ou des ressources liées à la Région des Hauts-de-France.

Le programme de l’Institut alloue quatre bourses annuelles de 15 000 euros.

Celles-ci incluent un accompagnement scientifique et structurel, et s’inscrivent dans un programme de valorisation/diffusion (à raison d’environ quatre communications, présentations ou workshops répartis dans l’année) organisés par l’Institut, en lien avec ses partenaires, dans la Région Hauts-de-France ou au-delà.

Un thème par année

2024

Photographie et « murs d’images »

4 lauréat.e.s par édition

Un jury d’expert.e.s

Les éditions précédentes

2023

Les histoires qu’on dit, les histoires qu’on montre : stratégies photo-textuelles dans le renouvellement des formes du récit

2022

Image des résistances

2021

Photographie et politiques de la Terre

2020

Photographie et culture visuelle des imaginaires.

2019

Photographie, objet de diffusion

Édition 2024

Photographie et « murs d’images »

La sixième édition du programme de soutien à la recherche et à la création de l’Institut pour la photographie est consacrée à l’étude historique, théorique ou à la recherche créative des murs d’images. Quelle est leur place dans une histoire visuelle, entre histoire de la photographie, rituel affectif, besoin d’accumulation, imprégnation par les images, phénomène d’appropriation, force visuelle de l’installation ? Peut-on alors parler de gestes d’images, de pensées par l’image, aborder l’acte de création par et parmi les images, questionner ces pratiques iconographiques dans le large contexte de leur présence dans la sphère intime, de travail ou publique ?

En savoir plus sur le thème Photographie et « murs d’images »

Les lauréates et lauréats

Yasmina

Benabderrahmane

Yasmina Benabderrahmane © Laure Salmona

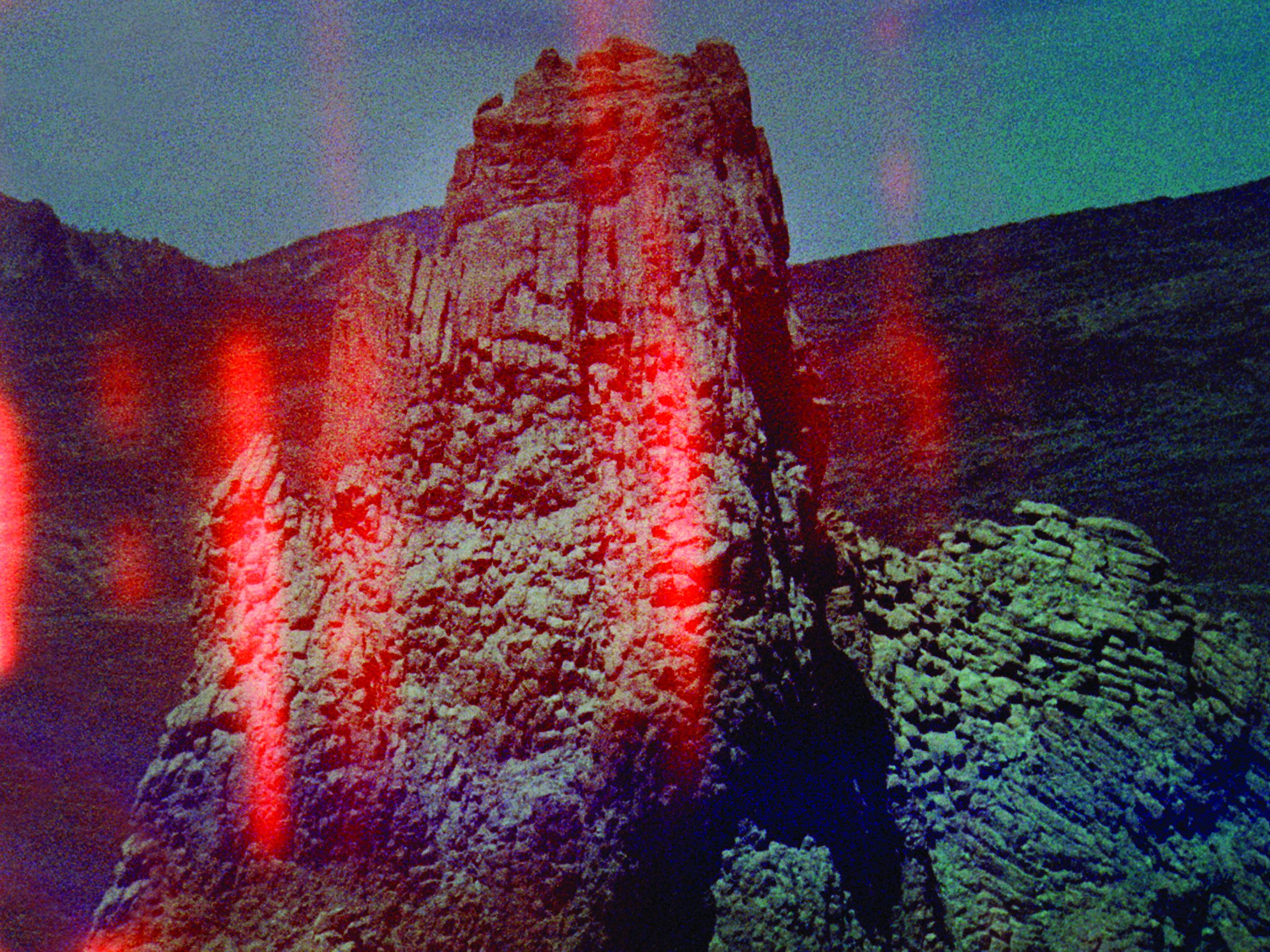

Carne Vale,

lutte travail comme un fasciste

« Chez moi, les murs sont magnétiques, chaque portion libre peut recevoir une projection, un souvenir, un tirage ou un fantasme ». Carne Vale, lutte travail comme un fasciste est un projet protéiforme. Il est né d’un échange avec Sœur Solange et plus particulièrement d’une diapositive d’un tag des années 70 qui a amené Yasmina Benabderrahmane à Rome, parcourir les grandes manifestations religieuses, païennes et politiques. Pour Carne vale, elle décline des formes qui se confondent et se déploieront dans l’espace d’exposition à la manière d’une cartographie imagée et d’une performance contée. Il y a les archives de Sœur Solange, les images que Yasmina a réalisé en Italie dans les couvents et sur la place publique, les mots qui les tissent. Tout y est histoire de transformation mystique, poétique, cutanée, intime et architecturale. La pellicule conjugue les terrains et les époques. Du plissé du marbre filmé d’une statue en extase à la tempe battante d’une militante photographiée en plein discours, se dégage la même sensation d’éternité. Et s’il se jouait entre notre regard et le procédé photosensible, depuis l’apparition de la première image, jusqu’aux flux d’images numériques, quelque chose de beaucoup plus viscéral qu’une simple consommation visuelle ? Il s’agit peut-être d’une réflexion physique sur la révélation. C’est cette question que le mur reçoit et qu’il pose, tout en contamination.

—

Artiste photographe vidéaste, Yasmina Benabderrahmane est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et du Studio national des arts contemporains – Le Fresnoy. Elle remporte en 2021 la commande photographique nationale « Regards du Grand Paris – Année 6 » (Cnap – Ateliers Médicis) pour son projet Glory Hole. Elle travaille l’installation, le film et la photographie argentique dans une démarche expérimentale. Instinctive, sa pratique artistique se situe à mi-chemin entre le genre documentaire et le journal filmé. Elle collecte et sonde ses proches et le monde visible, puis se focalise par fragments, au plus près de l’invisible, aussi bien sonore que visuel pour créer des corpus d’images fixes ou animés.

Retrouvez le travail de Yasmina Benabderrahmane sur son site et son profil Instagram.

Guillaume

Blanc-Marianne

Guillaume Blanc-Marianne © Umberto Toselli

Des cathédrales pour la civilisation de l’image.

Murs d’images en France dans les années 1960 et 1970

Ce projet s’intéresse à des installations sous formes de « murs d’images » présentés dans les années 1960-1970 dans le cercle des Gens d’images, et qui trouvent une forme stable dans la Cathédrale d’images inaugurée en 1977 aux Baux-de-Provence. Avec un regard critique et une mise en perspective historique, cette recherche vise à resituer ces projets non seulement dans le temps long de la consommation collective et l’expérience publique des images, mais aussi à comprendre en quoi ils alimentent une « civilisation de l’image » qui cherche à s’affirmer face à une culture fondée sur le texte.

—

Historien de l’art et docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Guillaume Blanc-Marianne s’est spécialisé en histoire de la photographie avec une thèse sur l’idée d’une « civilisation de l’image » dans les années 1950 en France. Il est actuellement boursier postdoctoral au Centre allemand d’histoire de l’art à Paris. Ses textes ont été diffusés dans des revues telles que Transbordeur, Photographica, Artpress, Image & Narrative ou Critique d’art, ainsi que dans des ouvrages collectifs, par exemple aux éditions de la BnF, chez B42, RVB ou encore SciencesPo.

Retrouvez le travail de Guillaume Blanc-Marianne sur son profil Instagram.

Collectif Abrazo de Gol

De gauche à droite : Gaby David © Maximiliano Battaglia / Maximiliano Battaglia © Juliette Jacobs

Urban Identities on Display

Le projet Urban Identities on Display explore les murs d’images dans les magasins et les espaces semi-publics des quartiers de Château Rouge et de la Goutte d’Or à Paris, et de Wazemmes et Moulins à Lille, des quartiers mouvants imprégnés d’un fort héritage historique afro-maghrébin. Le projet s’intéresse à la construction de significations à travers une analyse des usages et des pratiques vernaculaires observés dans ces espaces. En documentant le présent urbain, ce travail vise à appréhender plus largement les diverses cultures visuelles dans la société française contemporaine.

À l’aide de photographies, de vidéos et de conversations sur le terrain, ce projet démontre que ces murs d’images ne servent pas seulement de toile de fond esthétique, mais agissent également comme de puissants signifiants visuels, délimitant des identités transculturelles. Ces images, façonnées par les migrations d’images et les pratiques affectives, contribuent au remodelage de la préservation de la culture.

—

Abrazo de gol est un collectif initié en 2023 par les artistes Gaby David et Maximiliano Battaglia, deux immigrés uruguayens installés à Paris. Ayant vécu dans plusieurs pays, ils puisent dans leurs expériences diasporiques pour traiter avec sensibilité du présent urbain.

Gaby David est artiste, chercheuse et éducatrice aux multiples facettes, elle est titulaire d’un doctorat de l’EHESS. Elle est chercheuse associée à l’IRCAV-Paris 3, affiliée à TransCrit-Paris 8, ainsi qu’à l’ANII (Uruguay) et publie régulièrement des travaux académiques.

Maximiliano Battaglia est cinéaste, photographe et éducateur, Maximiliano Battaglia est titulaire d’un master en photographie et création d’images à Paris College of Art (PCA). Son travail filmique a été sélectionné au Beijing Indie Short Film Festival, au Cambodia International Film Festival, au dance: made in Canada et au Dock of the Bay Music Documentary Film Festival.

Retrouvez le travail de Abrazo de Gol Collective sur leur site et leur profil Instagram.

Mazaccio & Drowilal

Business cards, 2016, Mazaccio & Drowilal, CC-BY-NC-SA

Paravent Pictures

En tant qu’artistes, Mazaccio & Drowilal s’intéressent à ce qui constitue la toile de fond de nos vies : les images produites par la société de consommation, leur abondance et leurs modes de diffusion.

Quels récits véhiculent-elles ? Comment façonnent-elles nos visions du monde et nos identités ? Pour interroger la notion de mur d’images, ils prennent pour objet d’expérimentation plastique le paravent. En s’appuyant sur différentes disciplines, allant de l’histoire de l’art aux visual studies en passant par l’anthropologie, la psychanalyse et les théories de la communication, ils s’intéresseront à la fabrique des icônes et des role-models, ainsi qu’aux concepts de persona et d’extimité, qui leur sont intrinsèquement liés.

À travers leur installation intitulée Paravent Pictures, leur objectif est de travailler autour de la dialectique image / picture, pour apporter une réflexion approfondie sur l’identité individuelle et collective à l’ère numérique.

—

Elise Mazac alias Mazaccio et Robert Drowilal sont deux artistes français officiant sous le nom Mazaccio & Drowilal.

Influencés tous deux par l’art conceptuel, la peinture Pop et la Pictures Generation, ils mènent un travail basé autour du principe de « collimage ». Leurs travaux abordent divers sujets comme la célébrité, l’image de marque et l’identité. À ce titre, les cultures numériques et les iconographies liées à Internet influencent profondément leur rapport à l’image.

Leur travail a été exposé dans le cadre d’expositions individuelles aux Rencontres d’Arles, aux Abattoirs, Toulouse, au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, et au French Institute, New York, et d’expositions collectives à la Galleria Continua, Les Moulins, au Musée Nicéphore Niépce et au Palais des Beaux-Arts, Paris.

Retrouvez le travail de Mazaccio & Drowilal sur leur site et leur profil Instagram.

Édition 2023

Les histoires qu’on dit, les histoires qu’on montre : stratégies photo-textuelles dans le renouvellement des formes du récit

Pour la cinquième édition de son programme de soutien à la recherche et à la création, l’Institut propose de se questionner autour des pratiques du récit et de la photographie, ou, plus précisément, sur la manière dont les dispositifs texte-image ont pu renouveler ou renouvellent encore aujourd’hui les formes du récit.

Si l’écriture du récit engage une poétique, il est avant tout une manière de représenter, de relater, de narrer, de raconter – termes qui désignent également de nombreuses pratiques en photographie. Mais au-delà de cette première analogie, l’entrecroisement de la photographie et du texte a bien souvent quelque chose d’une stratégie visuelle et narrative : dans les différents genres du récit, l’autobiographie, l’enquête, la fiction, l’histoire, les qualités propres de l’image et de l’écrit se complètent faisant naître de la rencontre photo-textuelle des formes inédites.

On pense aux surréalistes, avec le fameux Nadja dont l’apport des photographies a bouleversé les conventions littéraires, mais aussi à des séries photo-texte privilégiant la forme narrative, dont la fameuse Suite vénitienne de Sophie Calle (1980) ou encore à certaines séries de Carie Mae Weems où les courts récits sur les photographies redonnent toute l’humanité autrefois dérobée, sans parler d’un renouveau actuel très fort pour les nouvelles formes narratives qui se développent aux côtés des images…

En savoir plus sur le thème Les histoires qu’on dit, les histoires qu’on montre : stratégies photo-textuelles dans le renouvellement des formes du récit.

Les lauréat.e.s

Sylvain

Couzinet-Jacques

Retcon Black Mountain

Projet de fiction spéculative, Retcon Black Mountain revisite l’existence de la célèbre école américaine Black Mountain College (1933-1957) en combinant une approche documentaire et une recherche autour des archives avec des principes de re-enactment contemporains.

Les archives photographiques et les documents textuels serviront de matrice à une recherche avec des outils de deep learning, et ensuite seront rejoués par la communauté de la ville de Black Mountain en Caroline du Nord (Etats-Unis).

Reconnu par les artistes et intellectuels en son époque, et bien au-delà, le Black Mountain College a attiré et créé des esprits non-conformistes, dont certain.e.s sont devenu.e.s des personnalités connues et extrêmement influentes au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Parmi elles Willem et Elaine de Kooning, Robert Rauschenberg, Josef et Anni Albers (qui ont dirigé l’institution), Buckminster Fuller, Jacob Lawrence, Merce Cunningham, John Cage, Cy Twombly, Susan Weil, Vera B. Williams, Franz Kline, Alma Stone Williams, Philip Guston, et beaucoup d’autres qui ont eu un impact significatif sur l’art et son enseignement au cours du XXème siècle.

En revisitant les archives, photographiques et textuelles, Retcon Black Mountain entend surtout interroger le temps présent à travers des tentatives collectives de ré-enchantement : pourrions-nous imaginer aujourd’hui un espace calqué sur l’expérience de l’école ? Quels en seraient les enjeux contemporains, l’organisation, les représentations ? La recherche explorera des processus de réenchantement des réalités ainsi que la virtualité comme impact sur les identités individuelles et collectives.

—

Sylvain Couzinet-Jacques est diplômé des Beaux-Arts de Marseille et de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles. Son travail a été présenté lors d’expositions personnelles au Bal à Paris en 2013, à l’Aperture Foundation à New-York en 2016 et à C/O Berlin en 2019. Depuis plusieurs années, il développe une réflexion à mi-chemin entre le genre documentaire et les arts visuels, portant sur le concept de réenchantement. Son premier livre Eden (1000 pages de handscans d’une maison acquise 1000 dollars à Eden, en Caroline du Nord) a été publié par Aperture (New York) en 2016, Sub Rosa, a été publié par Spector Books (Leipzig) en 2019.

Retrouvez le travail de Sylvain Couzinet-Jacques sur son site et son profil Instagram

Vanessa Desclaux et Agnès Geoffray

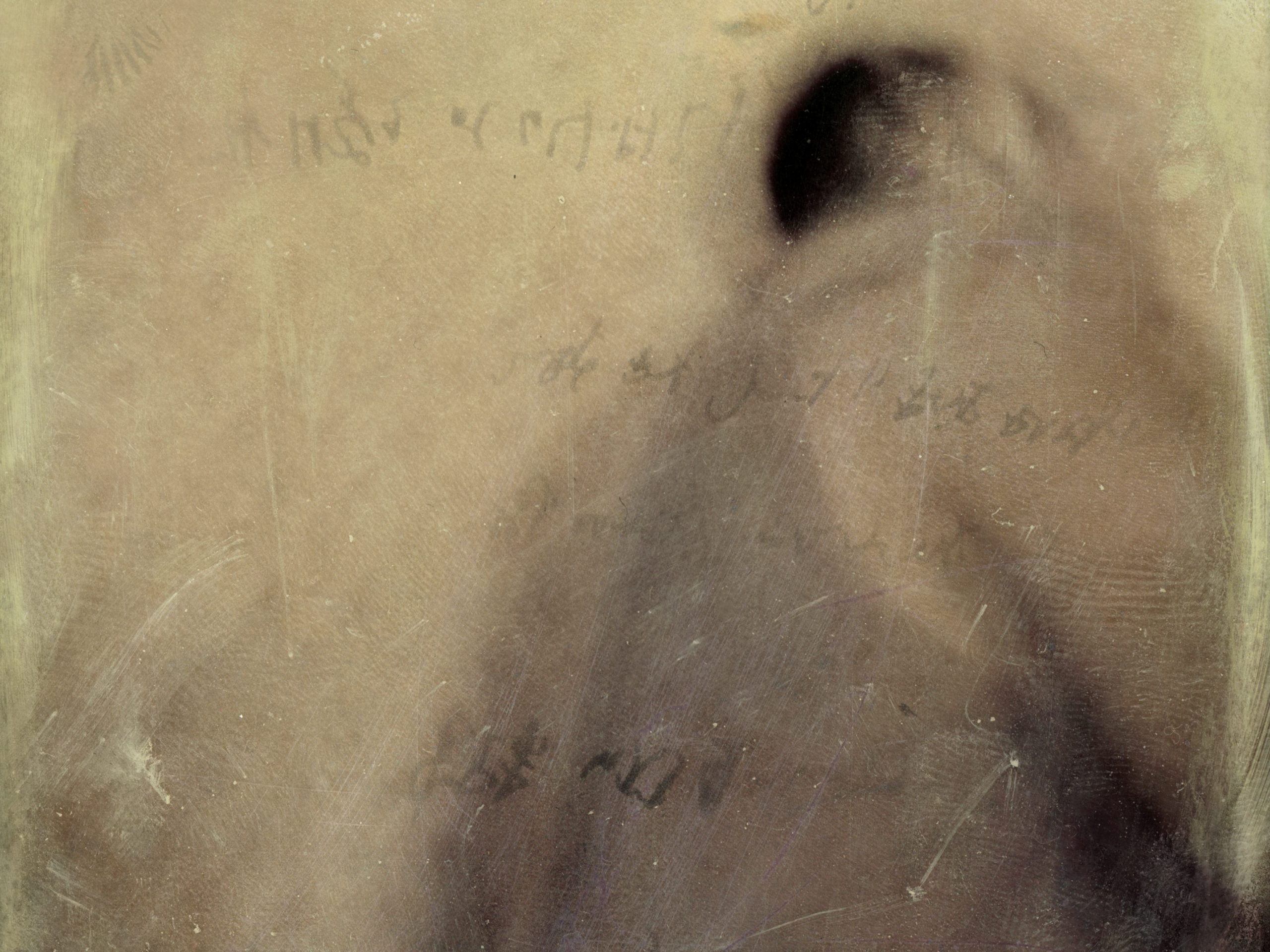

Des corps écrits

Agnès Geoffray et Vanessa Desclaux proposent de mettre en perspective les représentations et les écrits concernant les jeunes femmes prises en charge dans le cadre de la justice des mineures, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. En s’appuyant sur des archives, en particulier celle de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à Roubaix, elles considèreront les notions de délinquance, de morale sexuelle, les comportements considérés comme marginaux et les corps féminins qualifiés d’infâme. Désireuses de porter attention aux formes d’indocilité et de désobéissance face à l’autorité, elles exploreront les images et les récits émanant des femmes concernées par ces politiques de « préservation », proposant d’autres manières de raconter l’histoire de leurs corps, et des institutions qui les mesurent et les enferment.

L’enjeu est de faire résonner cette longue histoire dans notre présent, de manière poétique et politique. Leur démarche est guidée par une question éthique : la nécessité d’essayer de dire l’autre, et de faire parler les manques et les silences. Si pour toutes les deux, l’histoire tient une place importante, elles souhaitent s’immerger dans les archives pour en exprimer le potentiel fabulatoire, à travers leurs productions plastique, narrative et curatoriale. Conjointement à une production de photographies textuelles de A. Geoffray autour des corps marqués, mesurés, fichés, elles envisagent la conception d’une nouvelle forme performée, mettant en dialogue textes et images, ainsi que l’expérimentation d’un déploiement dans l’espace d’exposition.

—

Vanessa Desclaux

Critique d’art, curatrice (Tate Modern, Centre d’art de Noisy-le-Sec), enseignante (ENSA Dijon), la chercheure Vanessa Desclaux a mené une thèse sur l’impact du néolibéralisme sur la pratique de commissaire d’exposition dans le champ de l’art contemporain, proposant des formes de résistance à travers les notions de passivité et de fabulation.

Agnès Geoffray

Artiste, Agnès Geoffray est passée par la Riksakademie puis la Villa Médicis. Elle a exposé au Centre Pompidou, Rencontres d’Arles, Jeu de Paume, Kunsthaus de Zurich, Musée de l’Elysée, Lausanne, etc., est représentée par la Galerie Maubert et publie aux éditions La Lettre volée, Bruxelles. A la croisée de l’écriture et de la photographie, son travail interroge la survivance des gestes et des postures.

Nina

Ferrer-Gleize

Écrire, plaider, raconter

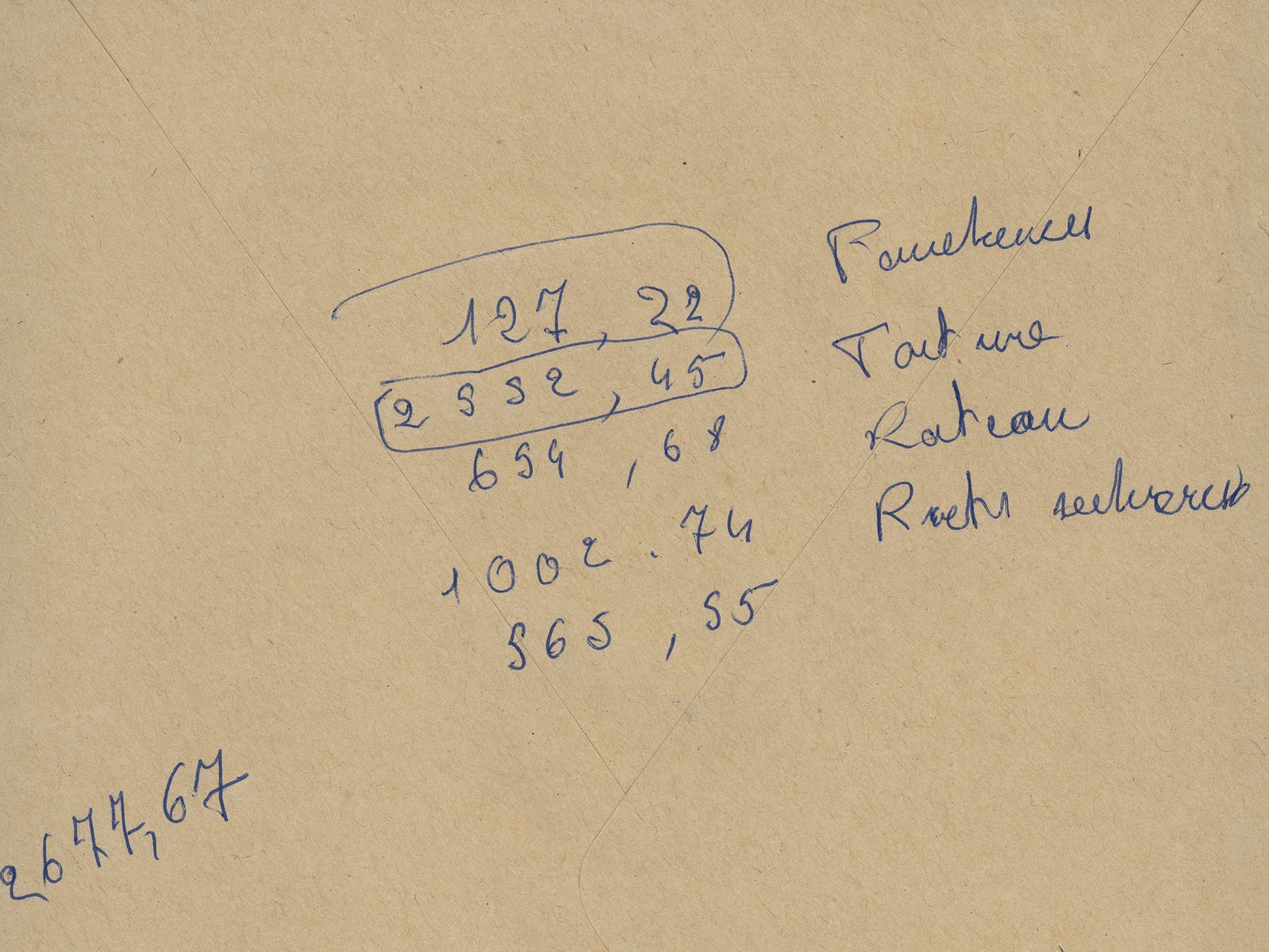

Ce projet de recherche prendra la forme d’une enquête documentaire double, ancrée sur le territoire de la Somme. D’une part, une recherche autour des cahiers de doléances : ceux de 1789 d’abord, puis ceux mis en place 230 ans plus tard, début 2019, en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Seulement huit départements ont rendu leurs doléances publiques ; parmi eux, la Somme. Quelle histoire collective s’écrit et se raconte à travers ces pages ? Quelle place aujourd’hui pour ces écrits, s’ils sont réduits à l’inaccessibilité ? Qu’est-ce que cela dit de l’invisibilisation et de la silenciation des citoyenn·es?

En parallèle à ce premier axe, un travail artistique documentaire sera mené sur le terrain, auprès d’associations et de structures qui œuvrent pour l’accès à l’expression écrite pour toutes et tous : par le biais d’écrivains publics, ou encore par la prévention et la lutte contre l’illettrisme.

Par la pratique et la recherche, il s’agira de réfléchir à la place de l’écriture dans notre vie quotidienne, c’est-à-dire l’écriture ordinaire : « ces écritures-là, associées à des moments collectifs ou personnels intenses ou bien à la routine des occupations quotidiennes, semblent vouées à une unique fonction […] : laisser trace » (Daniel Fabre, Écritures ordinaires, 1993).

Le langage est un endroit où s’exercent dominations et luttes ; s’émanciper par l’expression écrite peut permettre de s’en affranchir. Être en mesure de faire le récit de son existence, d’exposer ses conditions matérielles de vie, c’est pouvoir ensuite écrire des doléances, prendre part et voix à un récit commun : laisser trace.

—

Nina Ferrer-Gleize est artiste photographe, autrice, enseignante et éditrice, elle a fondé la maison d’édition Pétrole éditions en 2013. Sa première exposition personnelle s’est tenue en 2021 au Bleu du Ciel à Lyon ; une exposition de son travail est à venir au centre d’art GwinZegal (Guingamp) au printemps 2023.

Retrouvez le travail de Nina Ferrer-Gleize sur son profil Instagram

Doriane Molay

Entre le dire et le voir — Les albums photographiques des sœurs Stephen comme témoignage du renouvellement du narratif

Ce projet de recherche entend mesurer l’impact de l’esthétique ordinaire sur le renouvellement du récit à partir des albums photographiques des sœurs Stephen. Marquées par le travail de leur grand-tante la photographe Julia Margaret Cameron, Virginia Woolf et Vanessa Bell ont produit plusieurs albums photographiques. Se distinguent-ils des productions anonymes ? Se rapportent-ils à leurs pratiques esthétiques respectives – l’écriture pour l’une, la peinture pour l’autre – ou ne sont-ils que les témoins d’un siècle caractérisé par l’apparition de nouvelles techniques permettant le développement et la démocratisation de la pratique photographique ? Ont-ils seulement un rapport de proximité esthétique proportionnel aux liens particuliers qui unissent les deux sœurs ?

Il s’agira principalement de mesurer l’impact de la pratique photographique sur la littérature, celui du texte sur l’instantané, mais aussi ce que la peinture implique et provoque dans le champ photographique, interrogeant de la sorte la notion même d’image au prisme de la frénésie du Bloomsbury Group. Ce sera aussi l’occasion d’appréhender l’album comme une grammaire visuelle composée de photographies, textes, collages et dessins, à la lisière des fictions et documents à l’origine d’un trouble fécond pour la constitution des identités. Entre le dire et le voir, l’histoire proposée par les albums des sœurs Stephen permet-elle d’accéder à une autre façon de se penser ?

—

Ancienne élève des Beaux-Arts de Paris, Doriane Molay achève actuellement une thèse à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales où elle est membre du CESPRA. Sa recherche porte sur la pratique de l’album photographique et interroge la mise en récit du « moi » et son impact sur la constitution du sujet. Elle a aussi enseigné (EHESS, INHA), participé à des colloques internationaux, publié, effectué des séjours d’étude (Warburg Institute, Houghton Library de l’Université d’Harvard) et est co-porteuse du projet La fiction et le tournant éthique, au sein duquel elle s’intéresse aux œuvres de Leonard Woolf et du Bloomsbury Group.

Retrouvez le travail de Doriane Molay sur sa page Facebook et son profil Instagram

Édition 2022

Image des résistances

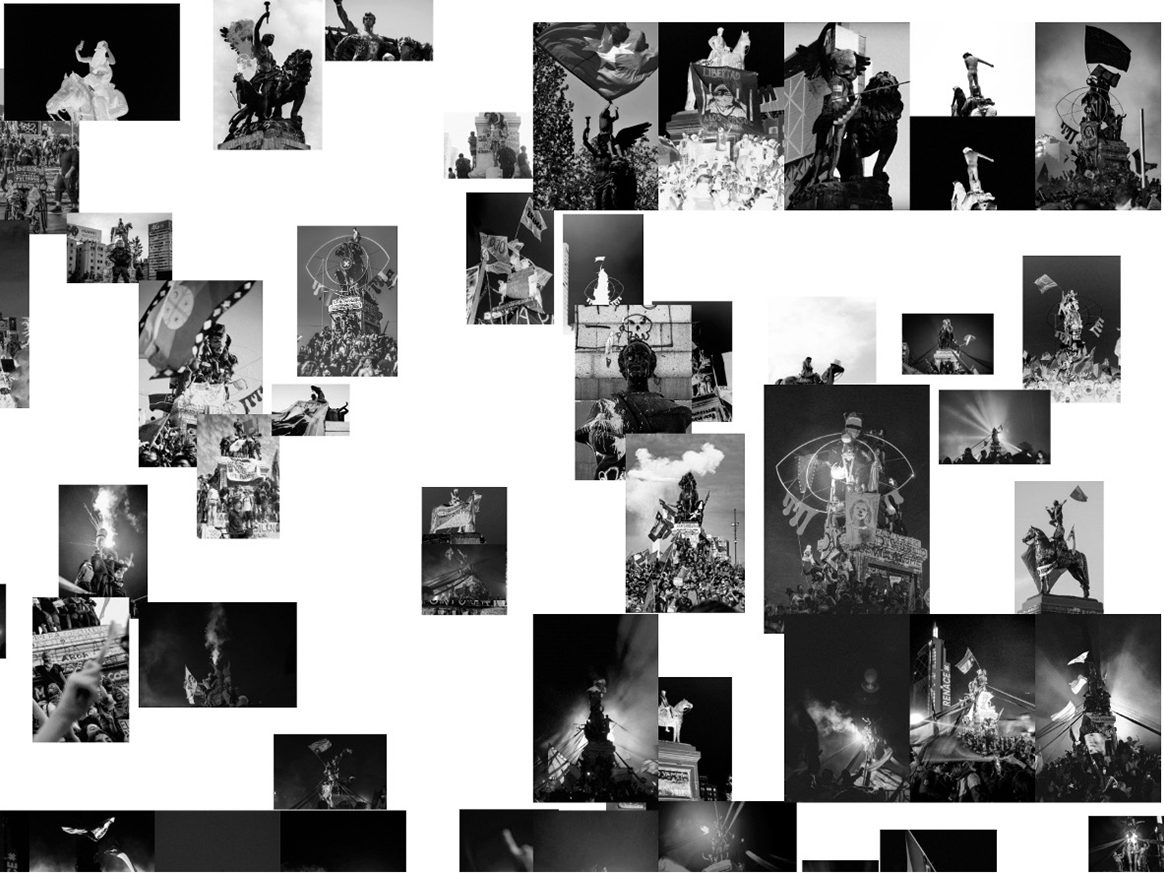

Pour la quatrième édition de son programme de soutien à la recherche et à la création, l’Institut pour la photographie propose de renouveler le regard sur le vaste champ des images des résistances, tant sous l’angle de sa culture photographique, historique et contemporaine, que ses stratégies visuelles, de la rue aux réseaux sociaux.

Résistances, défenses d’une cause, de droits, luttes politiques, revendications syndicales, sociétales, quêtes de visibilité : autant d’engagements sous la forme de mouvements sociaux, de résistances individuelles ou collectives. C’est autour de ces thématiques que se développeront les projets de recherches.

En savoir plus sur le thème Image des résistances

Les lauréat.e.s

Maxime

Boidy

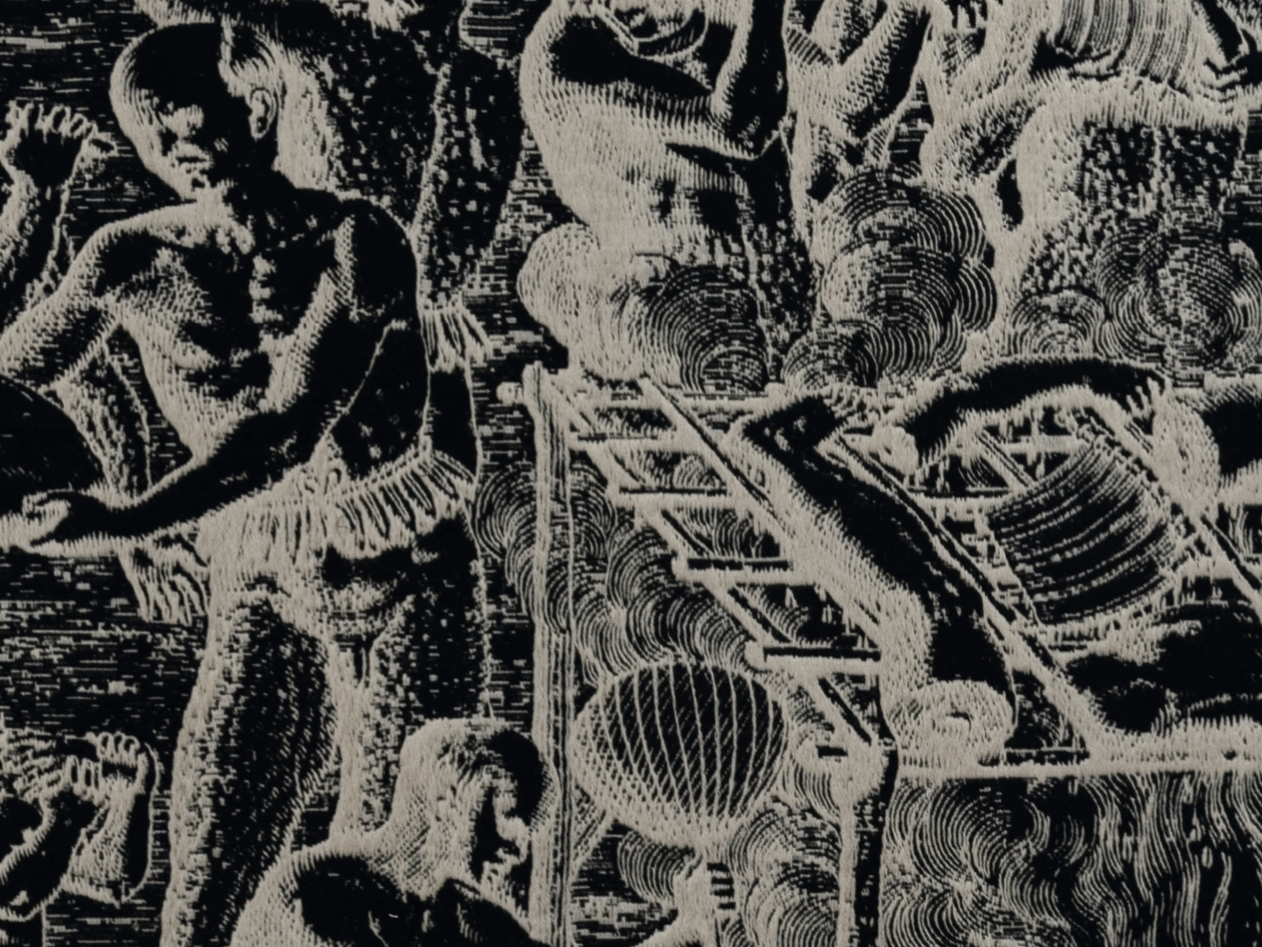

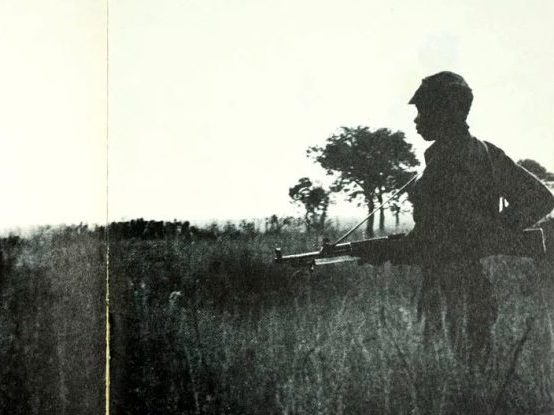

Grèves locales, grève générale

Images et mythes des résistances ouvrières en France (1890-1914)

Ce projet de recherche propose un regard neuf sur les archives visuelles du mouvement ouvrier français entre 1890 et 1914, nourri par les conflits industriels survenus à cette période dans l’actuelle région Hauts-de-France. Si les grèves qui ont émaillé la « Belle Époque » sont documentées, on a peu réfléchi à la pluralité des pratiques visuelles dans ces soulèvements. Riche de sens, l’iconographie conservée dans les archives ne renseigne parfois qu’une partie des gestes des foules insurgées. C’est la pluralité des pratiques, des imaginaires, et leur articulation avec la photographie ou le dessin de presse que cette recherche entend documenter et penser.

Au coeur de ce projet figure l’idée maîtresse du syndicalisme révolutionnaire au tournant des 19ème et 20ème siècles : la grève générale. Elle doit être appréhendée dans les termes exacts avec lesquels elle est débattue dans les cercles révolutionnaires : comme un mythe construit par l’expérience quotidienne du travail et des luttes. L’ambition est ici d’envisager les images mythiques de la grève comme un corpus visuel parmi d’autres, au même titre que l’imagerie de presse ou celle relayée par les canaux syndicaux. Il s’agit, accessoirement, d’en penser les répercussions jusqu’aux esthétiques des mouvements sociaux contemporains : partout où l’idéal et les pratiques du syndicalisme d’action directe se prolongent, se réinventent aujourd’hui.

—

Maxime Boidy est chercheur en études visuelles. Maître de conférences à l’université Gustave Eiffel, membre du laboratoire LISAA (EA 4120), ses travaux portent principalement sur l’histoire intellectuelle des savoirs visuels et l’iconographie politique. Il a notamment publié Les Études visuelles (Presses Universitaires de Vincennes, 2017) et co-dirigé l’ouvrage Visions et visualités. Philosophie politique et culture visuelle (POLI Éditions, 2018).

Émilie

Goudal

Dans l’oeil d’Agnès Varda, « suivre tous les désordres et les charmes de la décolonisation »

Dans un entretien de 1977, la cinéaste et plasticienne Agnès Varda (1928–2019) lie « les désordres et les charmes de la décolonisation » aux luttes émancipatrices féministes, énonçant une approche intersectionnelle avant la lettre. Centré sur le travail photographique de l’artiste, comme source première, ce projet est une étude de la production visuelle d’Agnès Varda en écho des pulsations féministes, anti-impérialistes et antiracistes affirmées à l’échelle individuelle et collective. Entremêlée aux dires, oeuvres et écrits de l’autrice, mais aussi à d’autres archives visuelles et textuelles des luttes émancipatrices (Musée du Quai Branly, La Contemporaine, Cinémathèque…), l’étude du corpus photographique inédit, conservé à l’Institut pour la photographie, pourrait trouver des points de convergences visuelles et conceptuelles propices à l’émergence possible d’une Aesthesis de l’émancipation. Penser ces « désordres charmants » comme fil rouge dans ce corpus tracera possiblement des correspondances avec d’autres cinéastes, photographes et militant.e.s internationaux qui d’Alger à Paris et des États-Unis à Cuba ont porté un regard autre, si ce n’est constitué collectivement une déconstruction, une résistance, par l’image. Les photographies d’Agnès Varda seront donc connectées à des images engageant en contre point d’autres imaginaires face à une certaine visualité latente, forgée par des dominations politiques plurielles.

—

Docteure en histoire de l’art et chercheure associée au CEAC (Université de Lille), Émilie Goudal est l’auteure de l’ouvrage Des Damné(e)s de l’Histoire. Les arts visuels face à la guerre d’Algérie (Presses du réel, 2019). Ses travaux portent sur les interpénétrations entre art contemporain, politique et enjeux de mémoire(s) (Allemagne, Algérie, États-Unis, France), ainsi que sur la notion d’Aesthesis de l’émancipation depuis le contexte de la décolonisation.

Ils ont été notamment publiés dans les revues Perspective, Critique d’art ou Aware ainsi que dans différents catalogues d’exposition et ouvrages collectifs.

Livia

Melzi

Tupi or not tupi

Ce projet suit l’histoire de onze manteaux sacrés, appartenant à la tribu indienne Tupinamba et retirés du Brésil durant les premiers siècles de sa colonisation. Ces manteaux étaient portés à l’occasion de rituels anthropophages, pratique guerrière qui fondait la dynamique culturelle de cette tribu, basée sur la vengeance. Le motif de l’anthropophagie, notamment depuis la publication du Manifesto Antropófago (1928) écrit par Oswald de Andrade, parcourt l’imaginaire brésilien, comme un territoire capable d’accueillir des gestes plastiques pluriels, questionnant l’identité brésilienne et sa rencontre avec l’autre. La recherche accueille un ensemble d’objets hétéroclites : une série photographique en cours de ces onze manteaux dans leur contexte actuel de conservation, leurs archives, une série de cahiers de recherches ainsi que d’autres images liées à l’histoire occidentale de ces artefacts. Ces éléments sont une source de réflexion et de production pour construire différents récits visuels et questionner la persistance de certains schémas de pouvoir dans le monde contemporain.

L’épilogue de cette recherche se concentre dans le développement d’un dialogue photographique avec Glicéria, leader indigène Tupinambá qui, depuis 2019, mène un travail de réappropriation de l’identité de son peuple, dans lequel la place des manteaux est centrale. C’est à partir d’un ensemble d’archives photographiques que le savoir-faire des manteaux est transmis, restitué aux descendants tupi. Glicéria utilise ce matériel et produit également ses propres images. Dans un geste de rupture, elle propose son propre récit visuel sur « le grand retour du manteau tupinambá ».

—

Livia Melzi est née en 1985 au Brésil, océanographe de formation, elle suit le programme de doctorat en Art et Littérature de l’université de Zurich. L’artiste a reçu le Grand Prix du Salon de Montrouge 2021 avec son installation « Qu’il était bon mon petit français », et elle exposera au Festival Circulation(s) et au Palais de Tokyo en 2022. Sa pratique se développe sur le terrain de l’archive, de la mémoire et de la construction d’un imaginaire du territoire brésilien à partir des images et des objets ethnographiques. Elle cherche à interroger, par le moyen de la photographie, les mécanismes à l’oeuvre dans la production, conservation et circulation des images.

Retrouvez le travail de Livia Melzi sur son site et son profil Instagram

Collectif Moss

Deal with it

Esthétiques de la réparation

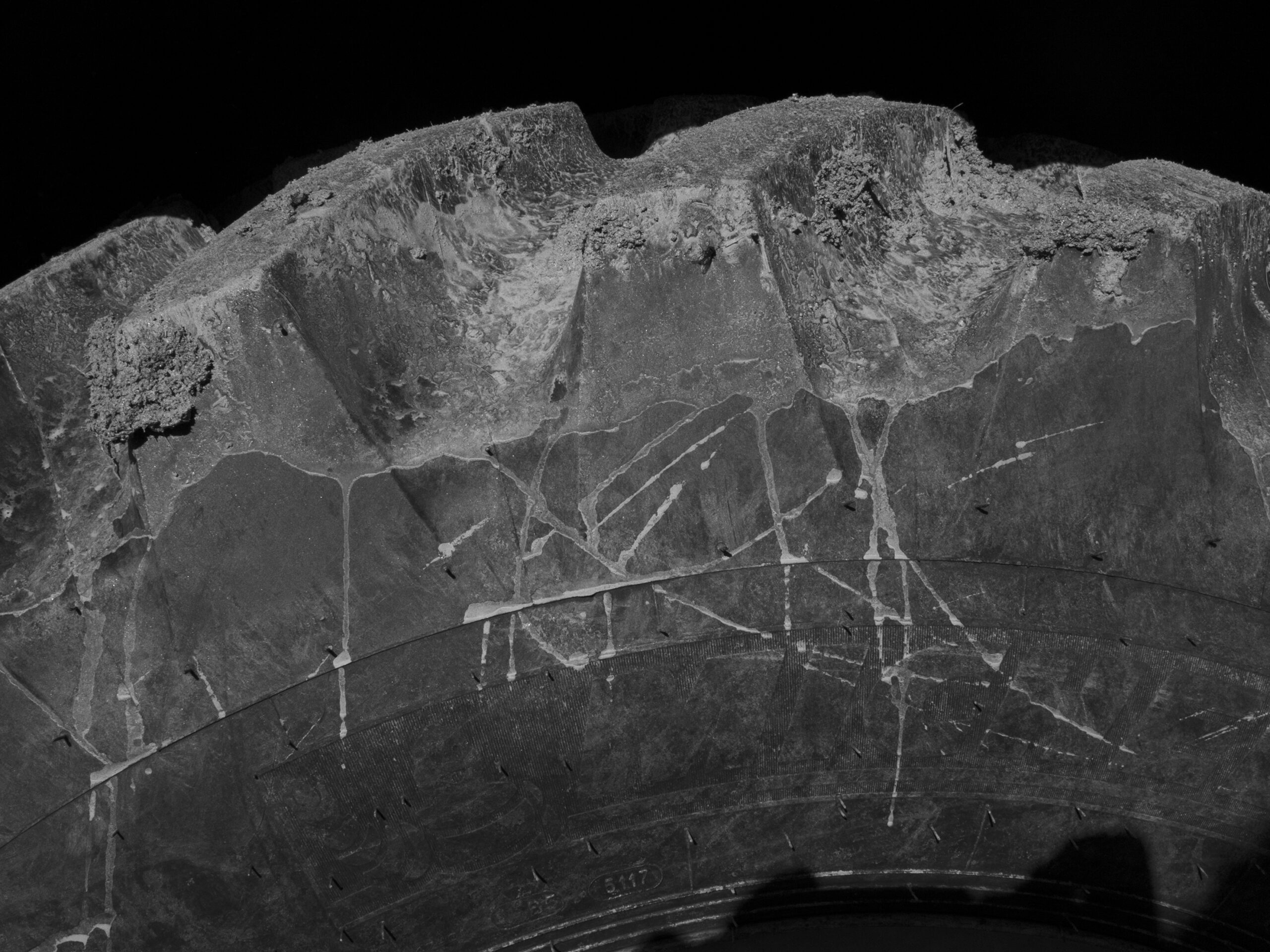

Envisageant les images à la fois comme porteuses de différentes formes de violences réelles ou symboliques et comme interfaces de réparation individuelle ou collective, Deal with it – Esthétiques de la réparation se penche sur la dimension curative inhérente à certains gestes plastiques dans les pratiques artistiques, qui agissent comme outils de résistance.

Effacement, recouvrement, répétition, recadrage, glitch, collection, empreinte, collage, ou encore reconstitution, les multiples actions effectuées par les artistes sur le corps des images opèrent telles des tentatives de conjuration et de réappropriation. Physiques ou dématérialisées, les images peuvent être personnelles, trouvées, issues d’archives ou d’images amateurs circulant en ligne. Ces gestes distincts agissent alors comme autant de micro-actions de résistance individuelle à des évènements, mais aussi à une surcharge médiatique globale. Participant aussi d’une remise en lumière d’images ou de récits parallèles, ils contribuent à réparer une forme d’oubli et d’effacement culturel, afin de changer les récits et les représentations dominantes. Comme le souligne Legacy Russell dans son ouvrage Glitch Feminism, “le remix (…) est une technologie de la survie”. A travers un dialogue étroit avec une sélection d’artistes qui pensent et pansent les images, ce projet de recherche s’attache ainsi à l’étude de ces différents processus de résistance par l’image, au sein desquelles cette dernière agit comme pharmakon, aussi bien remède que poison.

—

Rencontrées au Curatorial Studies de KASK à Gand, Lieselotte Egtberts, Elisa Maupas, Lucie Ménard et Anna Stoppa collaborent en tant que collectif curatorial depuis 2019. S’appuyant sur la complémentarité de leurs profils (artiste, scientifique, médiatrice, historienne de l’art) et de leurs expériences professionnelles diverses (galeries, institutions, artist-run spaces en France, Belgique, Italie, Royaume-Uni et Pays-Bas), elles collaborent de manière organique et horizontale, envisageant l’exposition comme terrain de jeu. Parmi leurs projets récents : État transitoire, de l’artiste Pepa Ivanova au Couvent des Clarisses, Roubaix (2021) ; (un)broken à Zwarte Zaal, Gand (2022) ; Inbox Interference, projet en ligne, The Wrong Biennale (2022).

Pour aller plus loin :

Relations empoisonnées, essai visuel du collectif Moss

Retrouvez le travail du collectif sur leur site et leur profil Instagram

Édition 2021

Photographie et politiques de la Terre

Le programme de soutien à la recherche et à la création vise à développer des approches diverses autour de la photographie. Pour la troisième édition, l’Institut a proposé de se tourner vers la Terre, aujourd’hui appréhendée dans sa puissance d’hospitalité en regard des enjeux écologiques actuels.

La thématique photographie et politiques de la Terre nous a permis de découvrir 96 projets à l’échelle internationale, dont de nombreux, très intéressants et exigeants, qui répondaient aux critères de l’appel. Néanmoins, après de longues et riches discussions, le jury a retenu 4 projets que l’Institut va accompagner tout au long de l’année.

Les projets de recherche et de création des lauréat.e.s ci-dessous tiendront compte des différents aspects de la création du sujet photographie et politiques de la Terre.

Les lauréat.e.s

Théodora

Barat

Four Corners

Fours Corners traite de l’empreinte de la recherche nucléaire états-unienne dans la région éponyme formée par quatre États attenants : l’Utah, le Colorado, l’Arizona et le Nouveau-Mexique. Cette région s’est construite autour de l’uranium : extraction minière, conception des bombes pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide, et maintenant gestion des déchets radioactifs.

Disséquant ce complexe scientifico-militaro-industriel, Four Corners interroge le désert comme terrain d’essai ultime et postule ces ruines radioactives comme derniers monuments de notre civilisation.

—

Théodora Barat est diplômée des Beaux-Arts de Nantes et du Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains. Elle développe actuellement une thèse de recherche et création au sein du programme doctoral RADIAN.

Le travail de Théodora Barat mêle film, photographie et installation. Travaillant des perméabilités entre ces différents médias, elle apporte narration à l’un, volume à l’autre. Elle s’intéresse aux environnements en mutation, à ces moments ultimes où le paysage artificiel devient signe. Elle y ausculte les figures de la modernité, dissèque ses chimères afin d’interroger notre devenir.

Son travail a été présenté au Cneai, à la Emily Harvey Foundation (New York), à Nuit Blanche (Paris), à la Friche de la Belle de Mai (Marseille), à Mains d’Œuvres (Saint-Ouen), au Palais de Tokyo, à la Villa Médicis ainsi que dans de nombreux festivals internationaux. Elle a été lauréate du Prix Audi talents (2016) et de la bourse Face / Étant Donnés (2020).

Retrouvez le travail de Théodora Barat sur son site et son profil Instagram

Grégory

Chatonsky

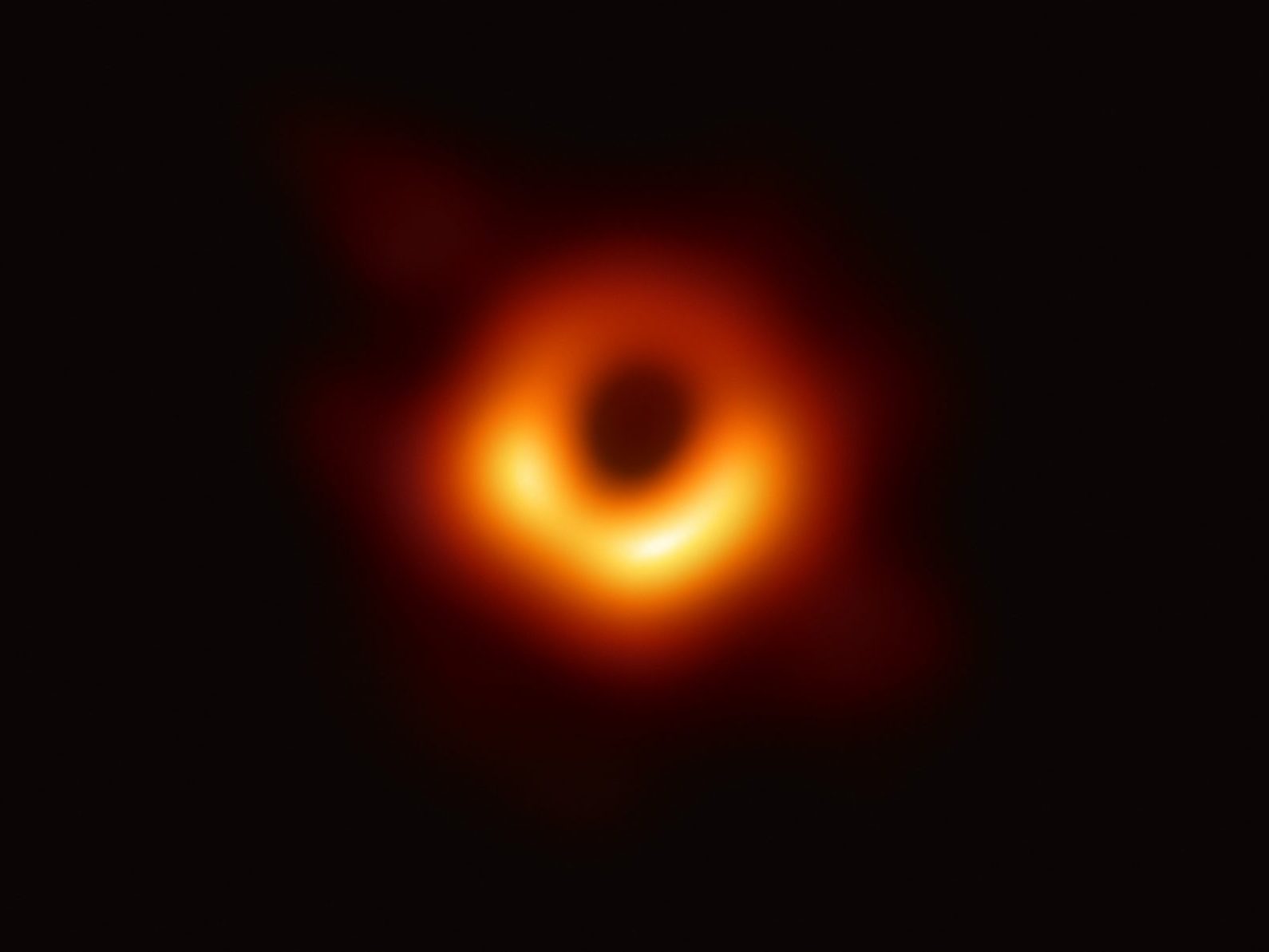

DéTerre

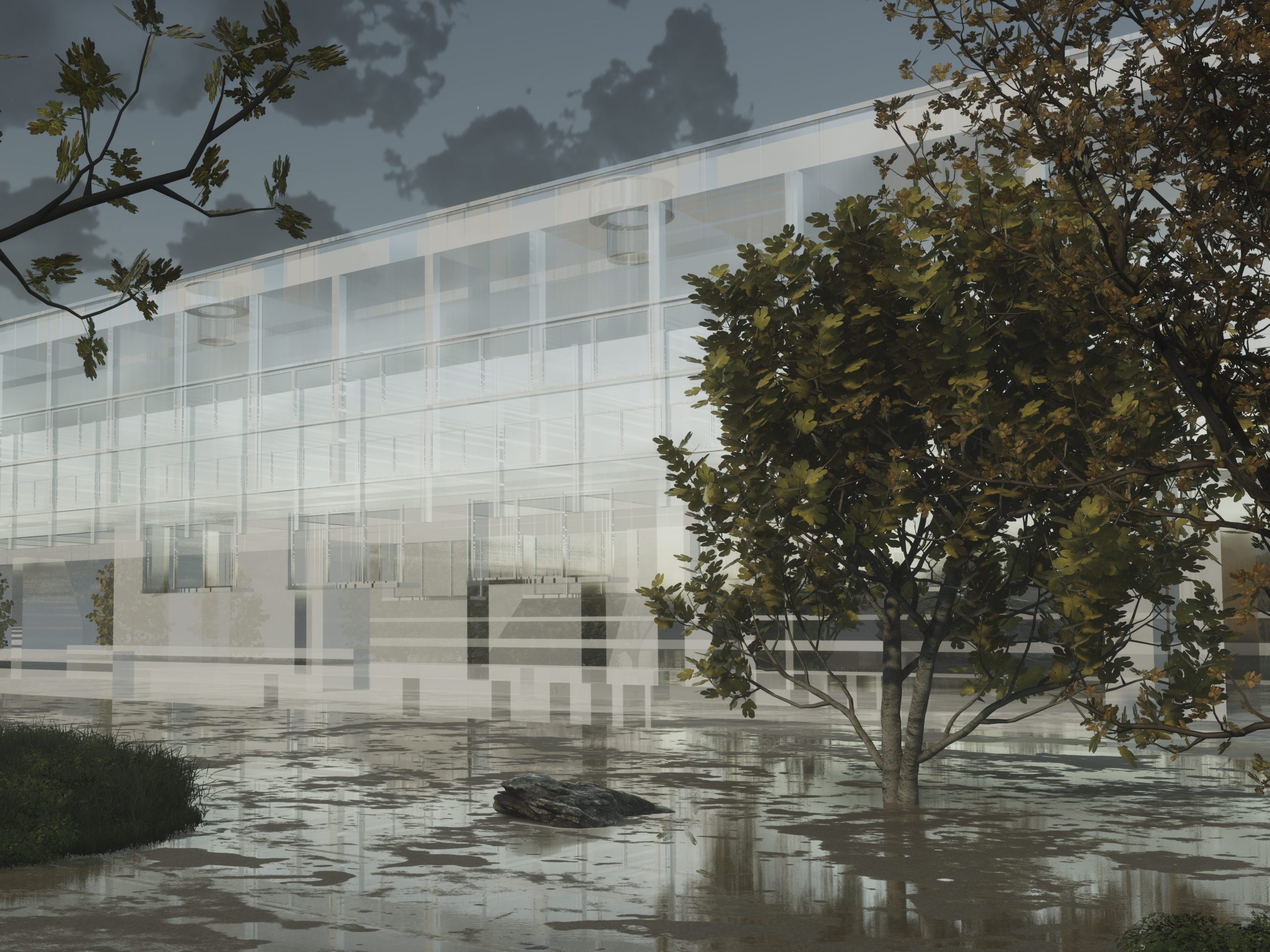

«Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci.»

Ignaz Paul Vital Troxler

Avec DéTerre, Grégory Chatonsky poursuit une réflexion débutée avec Télofossiles à Taipei et Wuhan puis Terre Seconde au Palais de Tokyo mettant en relation l’intelligence artificielle et l’extinction. Il s’agit d’expérimenter les conséquences de l’Intelligence Artificielle sur l’automatisation de la représentation. Car si les réseaux de neurones artificiels se nourrissent de photographies, ils produisent un réalisme qui n’est plus photographique. Cette clôture du réalisme hérité de la révolution industrielle produit des images d’images et vient déstabiliser la notion même de vérité.

C’est à partir d’un dispositif produisant des images artificielles d’une Terre possible et cherchant dans notre planète des images ressemblantes, que des séances de travail s’ouvriront avec des théoriciens. Ces séances, ouvertes au public, auront pour objet d’explorer la relation entre la Terre et l’IA.

—

Depuis le milieu des années 90, Grégory Chatonsky travaille sur le Web le menant à questionner les nouvelles fictions qui émergent du réseau. À partir de 2001, il commence une série sur la dislocation, l’esthétique les ruines et l’extinction comme phénomène inextricablement artificiel et naturel. Au fil des années, il s’est tourné vers la capacité des machines à produire de façon quasi autonome des résultats qui ressemblent à une production humaine.

Ces trois problématiques sont devenues convergentes grâce à l’imagination artificielle qui utilise les données accumulées sur le Web comme matériau d’apprentissage de l’Intelligence Artificielle afin de produire une ressemblance. Dans le contexte d’une possible extinction de l’espèce humaine, l’IA apparait alors comme une tentative pour créer un monument par anticipation qui continuerait après notre disparition.

Il a été enseignant au Fresnoy, à l’UQAM et à présent à Artec. Il a été chercheur associé à l’ENS Ulm et l’Unige de Genève.

Retrouvez le travail de Grégory Chatonsky sur son site et son profil Instagram

Sarah

Ritter

L’ombre de la terre

L’ombre de la terre est un projet sur la durée qui s’origine dans l’exploration des chaînes de production des connaissances contemporaines. Un premier chapitre s’est concentré sur la recherche en optique, à l’exploration de la lumière comme outil, comme objet de recherche et comme enjeu industriel.

Les «laboratoires» sont vus comme espaces de mises en scènes, espaces de production de fictions. Un pont s’est opéré entre la recherche océanographique et la recherche optique. Les «profondeurs» de l’océan répondent aux montagnes, qui se sont élevées depuis le fond des océans anciens. Après la lumière comme objet, le second chapitre de L’ombre de la terre se concentrera sur les profondeurs : terrestres et maritimes.

La photographie a participé à l’entreprise de réduction de la terre à un espace calculable, quantifiable, homogène et indifférencié. En ce sens, elle est sans doute un des outils les moins bien placés pour produire un espace d’altération de l’ordre capitaliste – pour produire de l’hétérogène au sein de l’espace calculable et calculé. Mais à la suite de Flusser, Sarah Ritter pense qu’il est possible d’utiliser la photographie pour ouvrir des brèches, trouer les cartes, obscurcir l’horizon transparent et numérisé. Photographier est ici une poïétique du regard.

Comment par la photographie proposer d’autres mouvements au regard que celui d’une reconnaissance rassurante et bordée ?

Ce chapitre comme le premier aura plusieurs sources, avec différent.e.s compagnes et compagnons de route, comme le département d’océanologie de l’université de Lille, sa plateforme technologique, les Archives nationales du monde du travail, et Elsa Dorlin avec laquelle l’artiste partira en Guyane, première région française d’extraction minière contemporaine.

—

Sarah Ritter est une artiste photographe. Sa méthode est heuristique. En effet, l’artiste, diplômée de l’École supérieure de la photographie d’Arles et de l’École nationale de Paris-Cergy, ne travaille pas par séries, mais par accumulation d’images trouvant au fil du temps leur ordre et leur logique associative. Le processus est donc long, permettant aux photographies de mûrir et de s’apparier formellement ou métaphoriquement.

Elle a publié une monographie aux Éditions Loco en 2019, « La nuit craque sous nos doigts », accompagnée d’une pièce inédite de Christophe Fiat. Son travail est présent dans deux collections publiques, celle du FRAC Auvergne et celle du FNAC, depuis 2020. Il a été montré en France (Centre photographique d’Ile-de-France, Rencontres d’Arles, Biennale de Mulhouse entre autres) et à l’étranger (Finlande, Allemagne, Slovaquie, Mexique).

Elle est actuellement en résidence dans l’imprimerie Mignotgraphie, avec le Ministère de la Culture, et co-dirige le projet de recherche en art « Léviathan » au sein de l’École supérieure d’art de Clermont-Métropole.

«L’ombre de la terre », dont le premier chapitre a été soutenu par le CNAP, est au départ une exploration des espaces de production de connaissances, notamment la recherche en optique. Ce second chapitre qui s’initie avec l’Institut pour la photographie de Lille, s’attachera à l’extraction, contemporaine comme passée, qui se mêle à celles des sciences.

Retrouvez le travail de Sarah Ritter sur son site

Ana

Vaz

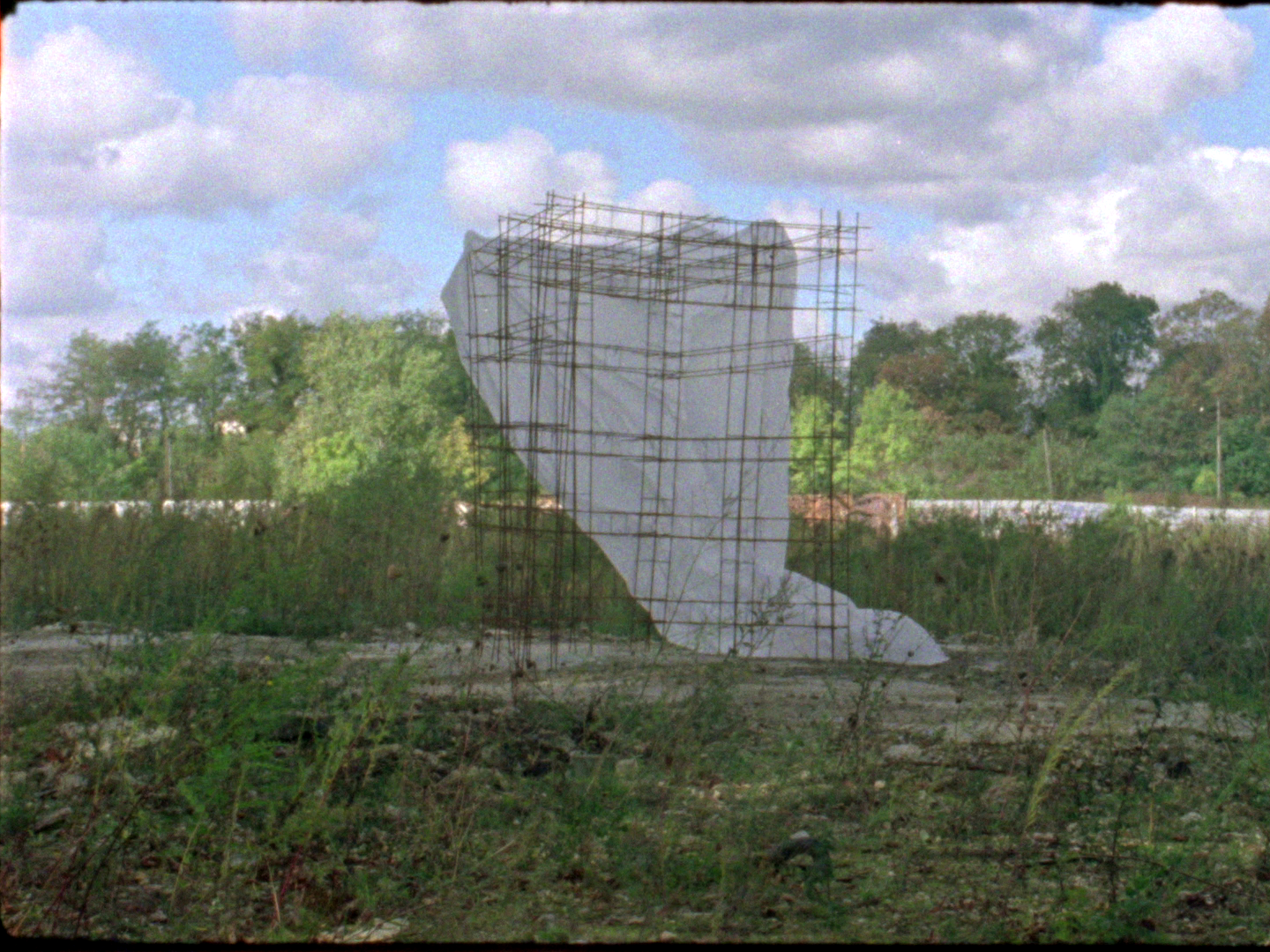

Le Jaguar Bleu

Le Jaguar Bleu suit les sols anthropiques d’origine pré-colombienne en Amazonie brésilienne : la terra preta, compost qui contredit le mythe colonial d’une nature vierge et révèle la forêt Amazonienne comme un jardin entretenu par les techniques agricoles avancées des peuples amérindiens. La terra preta devient ici un personnage spéculatif pour une anthropologie (a)symétrique entre les peuples de la forêt, ceux qui cultivent et maintiennent cette terre, et les peuples de laboratoires, à savoir les scientifiques qui l’étudient avec leurs machines de vision.

—

Ana Vaz est une artiste et cinéaste brésilienne dont la filmographie s’appuie sur des collages expérimentaux d’images et de sons, trouvés et produits, pour réfléchir sur des situations et des contextes historique et géographiquement marqués par des récits de violence et de répression.

L’impact du colonialisme et la ruine écologique sont la toile de fond de ses “films-poèmes” immersifs. Expansion ou conséquence de ses films, sa pratique peut également s’incarner dans l’écriture, la pédagogie critique, des installations, des programmations de films ou événements éphémères. Ses films ont été projetés et discutés dans des festivals de cinéma, séminaires et institutions comme la Tate Modern, le Palais de Tokyo, le Jeu de Paume, le Centre Pompidou, LUX Moving Images, New York Film Festival, Berlinale Forum Expanded, BFI, Cinéma du Réel, Courtisane…

Retrouvez le travail d’Ana Vaz sur son profil Instagram

Édition 2020

Photographie et culture visuelle des imaginaires

En tant que pourvoyeuse d’imageries allégoriques ou relevant de la mythification, la photographie est rapidement devenue un mode d’expression privilégié pour faire le lien entre le symbolique et le réel. Elle rend compte d’imaginaires collectifs ancrés dans les mythes ou croyances les plus anciens aux mondes les plus futuristes (rites, légendes, utopies, imagerie scientifique, imaginaires urbains, UFO, science-fiction, etc…).

Omniprésentes tant dans notre imagerie populaire que savante, ces représentations contribuent à notre conscience du temps présent ; certains s’interrogeant même sur leur participation à la construction sociale voire scientifique de la réalité.

Entre culture visuelle, anthropologie visuelle, sciences sociales, politique de l’actualité et histoire de l’art, on pourra appréhender la manière dont la photographie enclenche ou réactive des récits partagés, mais aussi comment elle exhume ou crée de toute part des imaginaires collectifs.

Les projets de recherche et de création des lauréat.e.s ci-dessous tiendront compte des différents aspects de la création des photographies et cultures visuelles des imaginaires.

Les lauréat.e.s

Ezio

d’Agostino

True Faith

True Faith est une recherche sur le phénomène d’apparitions d’images religieuses en Italie, pays dans lequel se produisent les deux tiers des cas d’apparitions recensés dans le monde. À travers des archives de journaux, je repère cette « géographie invisible », je me rends dans les lieux des apparitions, je demande aux habitants de m’indiquer l’endroit de l’apparition et de me raconter ce qu’ils voient. En collaboration avec une socio-anthropologue, je recueille l’ensemble de ces témoignages. L’image photographique devient ainsi preuve de quelque chose d’improuvable, un document de quelque chose qui restera toujours invisible à mes yeux.

—

Après une formation en Archéologie à l’Université de Florence, Ezio D’Agostino étudie la photographie à la Scuola Romana di Fotografia de Rome. Sa démarche artistique résulte de sa formation d’archéologue : il pose son attention sur la stratification historique et culturelle du paysage, en invitant le spectateur à réfléchir sur les systèmes de construction de la société contemporaine et de ses imaginaires. Il vit à Marseille.

Retrouvez le travail de l’artiste sur son site et son profil Instagram

Véra

Léon

Photographe : nom masculin ? Un métier à la source des imaginaires

Si les stéréotypes genrés véhiculés par la culture visuelle ont maintes fois été dénoncés, la question de leur origine est souvent escamotée. Ce projet entend mettre en évidence les rapports de pouvoir qui déterminent les images, de leur production à leur réception. Il étudie notamment les hiérarchies sexuées internes aux métiers photographiques. En analysant des objets variés (périodiques, photographies, films…), il examine aussi la construction conjointe des normes sociales et visuelles. Enfin, à l’intersection de la recherche et de la médiation, entre héritage historique et problématiques contemporaines, il interroge les enjeux de la pédagogie de l’image à travers la question de la formation du regard et de ses implications genrées, sociales et politiques.

—

Véra Léon est l’autrice d’une thèse de doctorat en sciences de l’éducation intitulée « On ne naît pas photographe, on le devient ». De double formation, en histoire à l’ENS de Lyon, et en photographie et art contemporain à l’Université Paris 8, elle enseigne depuis 2015 à l’Université de Paris. Elle mène des recherches sur l’histoire des formations artistiques, et sur le genre dans le monde photographique.

Retrouvez le travail de l’artiste sur son profil Instagram

David

De Beyter

The Skeptics

The Skeptics est une recherche au long cours qui s’appuie sur une pratique amateur dérivée de l’ufologie, l’ufologie scientifique. Le projet rassemble films, photographies et objets et se décline en quatre chapitres (les deux premiers on été exposés au Prix découverte des Rencontres d’Arles, 2019). Le soutien de l’Institut permettra de mener les deux prochains : R.O.T.G. (Relics Of Technological Goddess), enquête photographique sur les fonds iconographiques des associations françaises de cette science de l’apparition (dont le Groupe ufologique du Nord) ; et Magical Places, série dephotographies nécessitant des procédés de mise en scène, d’expérimentation sur négatif, ou encore d’intégration 3D, afin d’exploiter, tels des décors, les paysages des îles Canaries ou certains sites spécifiques américains.

—

David De Beyter, ancien artiste étudiant du Fresnoy, vit et travaille à Tourcoing. Son approche de la photographie, à la fois conceptuelle et documentaire, repose principalement sur les pratiques du paysage en regard des différents statuts de l’image. Son travail Big Bangers a été sélectionné pour la prestigieuse exposition FOAM Talent, entre Amsterdam, Paris, New York, Londres et Francfort, et fait l’objet de plusieurs publications chez RVB Books, dont Damaged Inc. en 2018.

Pour aller plus loin :

Étienne Hatt, février 2020, En quête d’images, artpress 474, pages 11-12

Retrouvez le travail de l’artiste sur son site et son profil Instagram

Laureline

Meizel

Apprivoiser les abîmes ? Photographie, spéléologie et imaginaires souterrains

Si la photographie aérienne et ses incidences sur la perception et la représentation de notre environnement ont fait l’objet de recherches, la photographie souterraine demeure un impensé. Sous le signe de l’exploration verticale, elle relève pourtant d’un même désir de découvrir et de partager de nouvelles perspectives sur le monde, en éprouvant les normes de la pratique photographique. À partir de l’étude des activités d’Édouard-Alfred Martel (1859-1938), ardent promoteur de la spéléologie moderne, ce projet de recherche vise à comprendre comment, avec quelles intentions, selon quelles modalités et avec quels effets la photographie a reconfiguré la culture visuelle des imaginaires du monde souterrain, des théories de la Terre creuse aux représentations de l’univers minier, depuis la fin du XIXe siècle.

—

Née à Lille en 1980, Laureline Meizel est docteure en Histoire de l’art de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Depuis 2006, elle conduit des recherches sur les relations de la photographie et de l’édition aux XIXe et XXe siècles, auxquelles participent ses publications et ses enseignements à l’université et à l’EHESS. À ce titre, elle a notamment été lauréate du prix Roland Barthes en 2008 et elle est aujourd’hui membre du comité de rédaction de la revue Photographica.

Pour aller plus loin :

Entre “l’expert et l’usager”, un amateur opportuniste : Édouard-Alfred Martel et la médiatisation photographique de la spéléologie », carnet de recherche du programme ANR-18-CE27-0027-01 « AmateurS — Amateurs en Sciences (France, 1850-1950) : une histoire par en bas », publié le 22 juin 2021

Édition 2019

Photographie, objet de diffusion

Pour comprendre comment la photographie a transformé notre mode d’accès à la connaissance, à la culture, à l’information, il faut s’interroger sur les facteurs de la diffusion des photographies:

La matérialité des images est une donnée essentielle à la mise en place de la transmission et de la circulation de la photographie. Les procédés, reproductibles ou non-reproductibles, les montages, l’indexation des contenus, le format des images exposées, les lieux où elles sont vues. Du tirage au livre à l’outil numérique, du commerce d’agence à la photographie partagée, l’histoire de la diffusion par la photographie est l’histoire d’objets matériels.

En parallèle, étudier la photographie comme objet de diffusion, c’est aussi rendre visible les réseaux et les conditions socio-économiques de leur production, ainsi que les conditions de leur médiation (vulgarisateurs, agents commerciaux, éditeurs).

En réponse à cet appel, les candidats ont développé une approche singulière, qu’elle soit sous la forme d’une recherche théorique ou plastique, en répondant à la thématique photographie, objet de diffusion .

Les lauréat.e.s

Aurélien

Froment

Le cinéma à une image de Pierre Zucca

À travers une écriture des corps, la photographie de plateau de cinéma de Pierre Zucca apparaît comme la scène d’un théâtre muet où sont projetés d’innombrables désirs, de voir, de montrer et de jouer avec le faux. Explorant l’œuvre photographique de Pierre Zucca via ses contours, invisibles ou inédits, la recherche prendra autant de forme que l’œuvre en convoque, imaginant une intersection entre photographie, cinéma et performance.

—

Aurélien Froment est artiste. Il vit à Edimbourg où il enseigne la photographie à l’Edinburgh College of Art/University of Edinburgh.

Retrouvez le travail de l’artiste sur son profil Instagram

Audrey

Leblanc

Diffuser sa cartographie du monde : rôle et usages de la photographie dans les logiques documentaires de l’ORTF

Les fonds de photographies d’agences ayant servi d’appuis rédactionnels aux journaux télévisés de l’office de radiodiffusion télévision [ORTF] (1960-1986)

—

Audrey Leblanc est docteure en histoire et civilisations de l’EHESS. Elle enseigne à l’université de Lille et co-anime le séminaire de recherche « Photographie, édition, presse : histoire culturelle des producteurs d’images » au Cehta/EHESS . Elle a été co-commissaire de l’exposition Icones de Mai 68 : les images ont eu histoire en 2018 à la BNF. Elle est également lauréate de la bourse de recherche de l’INA de l’année 2020.

Retrouvez le travail de l’artiste sur son profil Instagram

Christal

Pedersen

Greetings from Reykjavik – Disseminated archives

La pratique épistolaire, issue d’une période très importante dans l’histoire de l’art islandaise, a, dans les années ’60 et ’70 contribué à étendre le milieu artistique local à travers la dissémination de documentation visuelle – notamment de la photographie – vers un réseau plus vaste à l’étranger.

—

Christel Pedersen possède un diplôme de recherche en histoire de l’art de l’University of Copenhagen et de l’Université Paris 8. Elle réside actuellement à Paris où elle est chercheuse indépendante, auteure et traductrice de poésies, théories et textes d’artistes en anglais, français et langues nordiques.

Raquel

Schefer

et

Catarina

Boieiro

Livres de photographie et mouvements de libération en Afrique

Entre le document militant et l’objet esthétique, les livres de photographie réalisés autour des années 1970 dans les pays africains de langue portugaise sur – et pour – les mouvements indépendantistes posent une réflexion singulière sur le rôle et la puissance de l’image photographique. Ce projet vise à retracer le parcours de ce corpus, à travers une exposition, des rencontres et des films.

—

Raquel Schefer est chercheuse, cinéaste et programmatrice. Docteure en Études cinématographiques et audiovisuelles de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles et enseigne à Paris, Rennes, Buenos Aires et Mexico.

Catarina Boieiro possède un Diplôme de Recherche en Arts et Langages de l’EHESS. Elle est commissaire indépendante et travaille parallèlement dans la communication, programmation et production au sein de centres d’art et événements culturels dédiés à l’image et aux arts visuels contemporains.